2025年4月3日,艺术与传媒学院党建办公室党员教育部在艺媒楼1114报告厅顺利开展第三期“艺”熠生辉党建论坛,本次论坛主要通过艺术党课成果的分享,带领各位党员和入党积极分子感受剪纸等非遗魅力、深入领会党的二十大精神以及学习江汉关百年历史、感悟国家安全观。

一、 以非遗为笔,谱写党的二十大华章

自党的二十大胜利召开以来,我国各地的非物质文化遗产积极响应党的号召,以高度的热情投入对党的二十大精神的深入学习与领悟之中,在形式丰富多样的展示活动里,创作出了众多能够增强人民精神力量的优秀作品。

杨小茹团队通过列举我国非遗响应党的二十大的案例,如:漆扇、打铁花、中国剪纸等,以讲、展、播等多元形式展示艺术党课,促使各支部党员在感受非遗魅力的同时,能够更加深入地领会党的二十大精神,将其内化于心、外化于行。

在宣讲结尾,该团队号召:“作为艺术专业的学生,我们要坚定不移地深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记的重要指示精神,进一步增强做好非遗保护工作的责任感与使命感。我们期望借助本次党课宣讲,引领各支部党员在感受我国非遗魅力中深刻学习党的二十大精神,并且,促使大家明确认识到艺术专业的学生如何依托专业优势,大力宣传党的二十大精神,创作出更多能够有效增强人民文化自信的优秀作品,切实担当起时代青年的重大责任。

为深入学习贯彻党的二十大精神,传承和弘扬中华优秀传统文化,该团队在宣讲结束后积极鼓舞党员同志们参加剪纸的实践环节,讲解剪纸的具体操作步骤,真正做到“内化于心、外化于行”,领略非遗风采。

一、 一馆忆百年,一关览江城

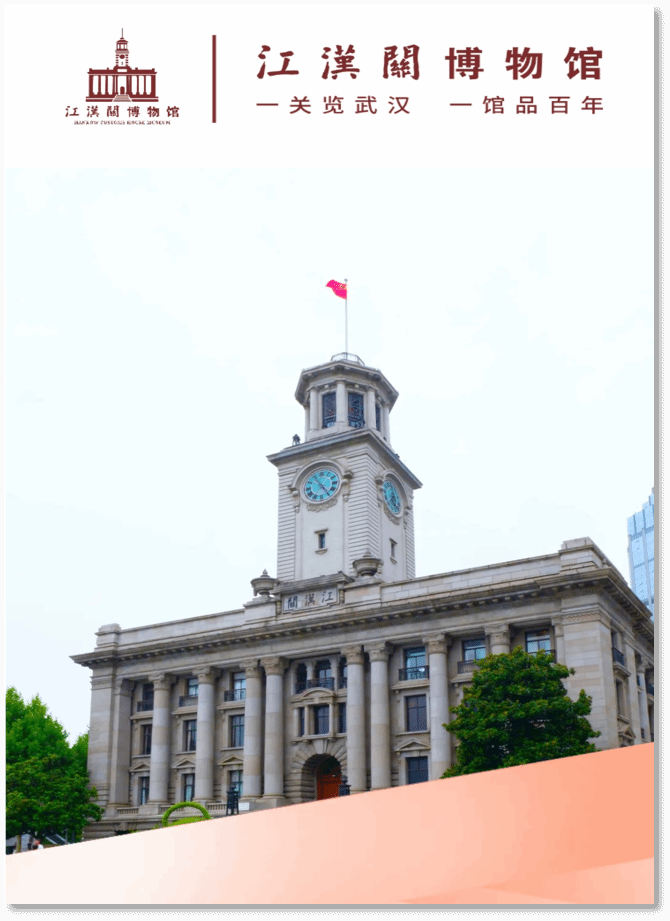

江汉关作为近代中国四大海关之一,是武汉从中古重镇走向对外开放的近代中国大都会的见证。从1862年外籍税务司主导的“洋关”,到新中国独立自主的海关体系,再到改革开放后的创新实践,江汉关的业务史是一部国家主权回归与治理能力现代化的生动教材。

通过回顾江汉关的百年发展历史——从1861—1926年的商贸觉醒,到1927—1978年的制度重塑,再到1979—2012年的先锋实践,最后到2013年至今的制度型开放,王琦团队不仅带领我们梳理了江汉关在跨越中的开放觉醒历程,还进一步领悟到江汉关海关业务中的红色基因,理解“没有独立自主就没有真正现代化”的真理,启发各位党员“海关不仅是经济门户,更是国家主权的屏障。”

江汉关百年历史承载着近代海关主权沦丧的屈辱记忆,又镌刻着中国共产党领导海关人奋起抗争的红色烙印,更凝聚着新时代海关人守国门、促发展的使命担当。

江汉关的百年钟声,既是历史的回响,更是未来的召唤。从被迫开埠到“一带一路”节点城市,武汉的现代化探索揭示了一条真理:只有在中国共产党的领导下,坚持独立自主与改革开放的统一,才能实现民族的伟大复兴。

一、 学习心得分享

此次论坛尾声部分,同学们发表了自己在本次艺术党课成果分享的心得:

张驰:此次党建论坛既是一次思想洗礼,更是一声行动号角。作为艺媒学子,我们肩负着传承中华文化、弘扬时代精神的使命。我将以党的二十大精神为灯塔,以党建引领专业成长,努力成为“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的新时代文艺工作者,为建设社会主义文化强国贡献青春力量。党的二十大报告强调“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”,为艺术与传媒教育指明了方向。论坛中,专家结合党的二十大报告中“中国式现代化”的内涵,提出艺术教育应立足中华文化根基,培养兼具家国情怀与创新能力的复合型人才。这让我深刻认识到,艺术创作不仅是个人表达,更是时代精神的传递。作为艺媒学子,我们需主动学习党的理论,在创作中践行“以人民为中心”的导向,用艺术作品讲好中国故事,传播可信、可爱、可敬的中国形象。

万子炎:江汉关的钟声穿越百年风雨,每一声都在诉说着这座城市的红色记忆。站在这座融合欧洲文艺复兴风格与中国传统元素的建筑前,大革命时期工人运动的呐喊仿佛还在耳畔回响。当看到共产党员陈潭秋在此秘密开展革命活动的史料时,我深刻理解了"红色基因"的深刻内涵。这座见证中国近代屈辱与抗争的历史地标,如今已成为新时代党员接受党性教育的精神殿堂。站在关楼顶的瞭望台上,两江交汇的壮阔景象尽收眼底,让我更加坚定了"把红色基因融入血脉"的信念。非遗传承的匠心故事,让我看到了中华文化的强大生命力。汉绣大师任本荣用50年光阴复原失传技艺的执着,楚剧传承人夏青玲带病坚持公益演出的坚守,木雕船模匠人龙从发80岁仍在创新技法的追求,这些生动案例让我深受触动。特别是在体验黄陂泥塑制作时,指尖触摸泥土的温度与老师傅讲解的"七分塑三分彩"技艺口诀,让我真切感受到"非遗活态传承"的真谛。这些散落在荆楚大地的文化瑰宝,不仅是技艺的传承,更是民族精神的延续。党课学习让我深刻认识到,传承历史文化是党员义不容辞的责任。在江汉关博物馆的数字展厅,当看到全息投影技术重现的1927年收回英租界场景时,我意识到科技赋能传统文化的重要性。我们既要像江汉关的基石般坚守红色基因,又要如非遗匠人般创新传承方式。作为社区工作者,我计划在党员活动中融入非遗体验,通过"红色故事会+传统工艺展"的形式,让更多年轻人在触摸历史中坚定文化自信。