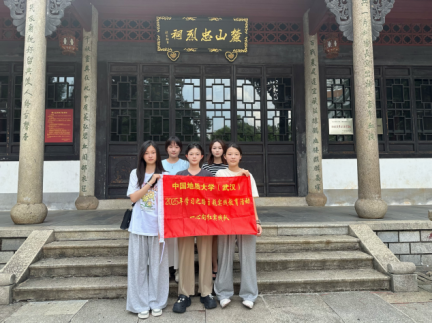

八十年风雨洗礼,新时代青年踏着先辈足迹而来。艺术与传媒学院“一心向红实践队”在长沙这片热血土地上,用艺术之心感受抗战精神的时代脉搏。

今年正值抗日战争胜利80周年,艺术与传媒学院音乐学本科生党支部奔赴长沙,开展“学习之路”抗战精神传承实践活动。8月8日至8月11日师生们沿着先辈足迹,深入橘子洲、花明楼、湖南省博物馆、八路军驻湘通讯处旧址、岳麓山抗战文化园及长沙烈士陵园等红色圣地,用专业传承历史,以青春感悟精神,完成了一堂生动而深刻的"行走思政课"。

橘子洲头与花明楼前的时代回响

湘水泱泱,英魂长存。实践队先后来到橘子洲头和宁乡花明楼,在这两处承载着伟人精神的圣地,队员们深切感受到了民族抗战的历史温度。

橘子洲头,32米高的青年毛泽东艺术雕塑巍然屹立,仿佛仍在凝视着这片他深爱的土地。在这里,队员们了解到毛泽东同志提出《论持久战》的战略智慧,以及他为促成国共二次合作、凝聚全民族抗战力量所作出的卓越贡献。

毛泽东青年艺术雕塑

花明楼前,刘少奇同志的革命足迹清晰可见。展馆内,新四军的军旗、制服等文物静静诉说着那段国共合作抗战的岁月。最让人震撼的是他在皖南事变后临危受命,重整新四军的壮举。队员们深刻体会到:在国家危亡之际,超越政党的民族团结是何等重要!

刘少奇纪念铜像

刘少奇同志纪念馆中的新四军红旗

“兄弟阋于墙,外御其侮。”在这两处圣地,队员们更加理解了全民族抗战的真正含义,感受到了国共两党为保家卫国所展现出的民族大义。

弦歌不辍奏强音,艺术利剑斩倭寇

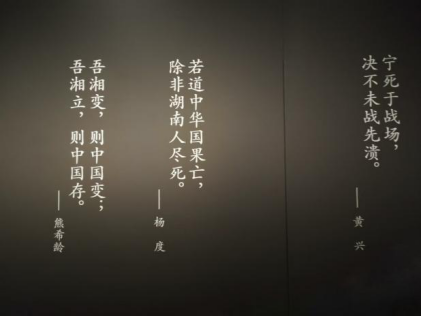

湖南省博物馆内,“湖南人——三湘历史文化陈列”让队员们热血沸腾。“若道中华国果亡,除非湖南人尽死”--杨度的呐喊穿越时空,仍在震动着每个人的心灵。更让艺术学子感同身受的是文化抗战的力量。当年,八路军驻湘通讯处支持和领导30多种进步报刊,《观察日报》《抗战日报》成为刺向敌人的锋利匕首;街头剧、歌咏队、口琴队用艺术唤醒民众;《义勇军进行曲》的旋律响彻长沙街头……

作为艺术与传媒学院的学生,队员们在此许下承诺:要用专业特长传承抗战精神,让红色基因在艺术创作中生生不息。就像当年用艺术武器抗战一样,新时代的青年要用新的艺术形式,让抗战精神在新时代绽放光彩。

开国大典时湖南省人民政府升起的第一面五星红旗

山河血脉永相连,青春歌声祭英魂

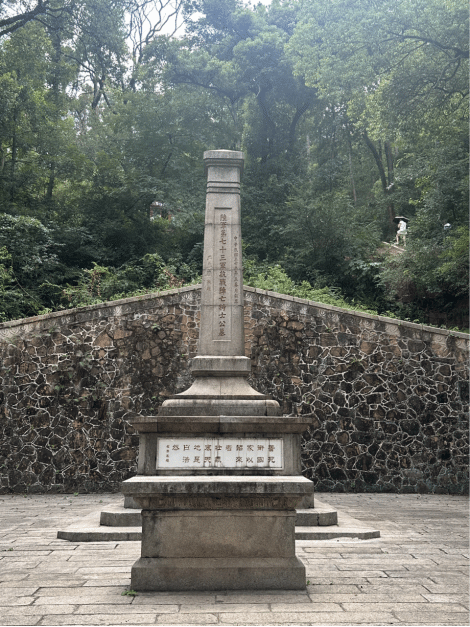

岳麓山上,七十三军、七十七师抗战阵亡将士公墓肃穆庄严;长沙烈士陵园内,157位湖湘烈士的遗像静静注视着来来往往的人们。这些地方记录着抗战英烈们集体牺牲的壮烈史诗。

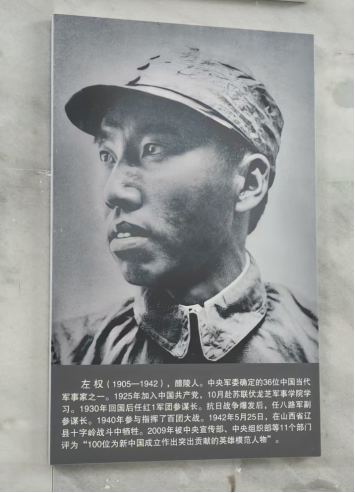

在这里,左权、邓永耀、彭雪枫等8.2万余名烈士用生命诠释了“为有牺牲多壮志”的崇高信念。队员们驻足在一排排墓碑前,读着那些永远定格的青春年华:有的是20岁的排长,有的是20岁的班长,还有20岁的战士......他们来自四面八方,却为了同一个目标——保卫祖国而英勇献身。

艺术学子担使命,红色基因永流传

在八路军驻湘通讯处旧址,徐特立同志“从战争中学习战争”的名言犹在耳畔。同学们仿佛看到这位身着灰布短衣的革命家,正以满腔热血传播抗战真理。

实践过程中,音乐学专业的同学们充分发挥专业特长,通过音乐与历史对话。同学们在现场深入研讨抗战歌曲的历史背景与艺术价值,分析《义勇军进行曲》《抗日进行曲》等经典作品的创作特色与时代精神。从旋律、和声、节奏等专业角度,深入体会这些音乐作品中所蕴含的民族气节和抗战精神,感受音乐在特殊历史时期所发挥的强大凝聚力和号召力。这种专业化的学习研讨,让同学们对抗战音乐有了更深刻的理解,为今后的艺术创作积累了宝贵素材。

队员们表示,要将这次实践的所见所感转化为艺术创作的源泉,融入以后的专业学习和作品创作当中,让红色基因通过艺术的形式代代相传。

夕阳西下,岳麓山巅远眺,长沙城繁华似锦。茶颜悦色门店前青春洋溢,老字号糖油粑粑摊前队伍蜿蜒--这盛世景象,正是八十年前先烈们用鲜血和生命换来的最好回答。

从伟人的战略智慧到将士的热血牺牲,从文物史料到精神传承,队员们在这片红色土地上完成了一次深刻的精神洗礼。他们不是历史的过客,而是新时代的抗战精神传人。艺术与传媒学院的学子们必将让红色音符响彻时代,让抗战精神在实现中华民族伟大复兴的征程中焕发新的光芒!